海老澤先生と僕1 ― 2012年06月02日 13:45

1988年10月、僕は当時の国立音楽大学総帥にしてモーツァルトの世界的研究家、海老澤敏教授のお供をしてヨーロッパを二週間強、旅した。

当時10年間続いた「生演奏のある展覧会『サントリー音楽文化展』」シリーズの、僕はスタッフの一員だった。89年春に約2ヶ月に渡って開催されるマーラー展の図録(上写真)やミュージアムグッズ制作のための写真撮影で、カメラマンはサントリー宣伝部制作課で、かの開高健さん、山口瞳さんらの紀行に同行しシャッターを切った巨匠、福井鉄也さんだ。

海老澤教授(は総合監修)、福井カメラマン(スタッフとはいえクライアント!)共に当時五十代後半の脂の乗り切った御大であり、僕は20代最後の年の若造だった。初めての海外出張であり、僕のプレッシャーたるやいかばかりかご想像いただきたい!

海老澤先生の凄さを分かりやすく説明すると、オーストリアのザルツブルグに国際モーツァル

テウム財団というモーツァルト研究の総本山があり、世界中のモーツァルト研究家の中から、これは、という人だけがメンバーとして迎えられるのだけど、海老澤先生は全世界で20数名しかいないメンバーの一人に選出されているお方なのだ! 嗚呼、思い出すだけで胃が痛くなる。

現地在住の日本人に通訳と運転をお願いして、ウィーンから旅はスタートしたのだけれど、日本から同じ目的地(ウィーン)に向かうのに、先生はファーストクラス、福井さんはビジネスクラス、僕は…もちろんエコノミーでした。(続く)

海老澤先生と僕2 ― 2012年06月02日 22:23

明日6月3日日曜日、札幌コンサートホールKITARAで海老澤先生の奥様である小川京子さんのピアノリサイタルがあり、海老澤先生もステージのプレトークで出演すると聞いた。僕は嬉しくて即チケットを購入、恥ずかしながらきちんと整理もしていなかった24年前当時のスナップを引っ張り出してみたのだ。

オーストリア、ドイツ、北イタリア、チェコスロバキア(当時)をマーラーの足跡を追いかけてまわる。たとえば出展物にマーラーの生家の絵葉書があるとすると、われわれは現在のその場所を訪ねて写真におさめ、図録にその両者を並べて比較するレイアウトを作る。という具合に、出展物を元に海老澤先生が描いた編集プランにしたがって旅は進行した(上の写真はマーラーが避暑に訪れたトーブラッハという地で。「大地の歌」

、交響曲9番、10番を書いたマーラーの建てた夏の作曲小屋と海老澤先生)。

ある晩、やや遅くにザルツブルグに到着。翌朝、僕らは前述のザルツブルグ国際モーツァルテウム財団の総裁、ルドルフ・アンガーミューラー博士から彼の自宅の「大きな朝食」に招かれた。朝っぱらからソーセージにワインにチーズ…その日の午後は仕事にならないくらい、信じられないほどのおもてなしだった。海老澤先生のお伴をさせてもらっていたからとはいえ、信じ難い展開だった。究極の役得だ!

かのモーツァルト研究の総本山の総裁といえば、きっとすんごくえらい人なのだろうけど、大柄できさくなアンガーミューラー博士はエビサワが

来てくれたのが嬉しくてたまらない、という様子で、奥様と共に終始笑顔を絶やさないホストぶりだった。本当にエビサワを愛してやまない、そんな風情が強く印象に残った。と同時に、広告企画屋風情に理解し尽くせる筈のない、海老澤先生の学者としての存在の大きさを垣間みるようで、さらにプレッシャーは高くなった。

この総裁宅に於ける「大きな朝食」以外は、毎朝ホテルで先生の好物ヴイヨン・ミト・アイ(生卵を落としたコンソメスープ)と珈琲で始まる一日の繰り返しにすっかり僕も感化されて、どこへ行っても「ヴイヨン・ミト・アイ!」と「ヴィッテ(エクスキューズミー)」と「ツァーレン(お勘定!)」を連発し続けたロケマネージャー星野だった。

(続く)

海老澤先生と僕3 ― 2012年06月02日 23:20

(北イタリアとの国境近くのカフェの昼下がり。ハーブの浮いたホットワインを飲みながら。海老澤先生/中央。福井カメラマン/右)

僕が人間・海老澤先生を決定的に敬愛するに至ったのは、チェコの片田舎のローカルホテルに泊まった晩の出来事によるところが大きい。

これまでのランクの高いホテルと違って、大きいけれどもとてもフレンドリーな感じのそのホテルは、住民にとっても町で唯一の社交場という存在の様だった。そこ以外に町の人々が集うところはないのだろう。週末に当たっていたその晩、当時の日本からさらに20年遅れの音楽の流れる大ホールがあって、ディスコよろしく老若男女が「それいつの時代のスタイル?」って感じで踊っていた。

周囲に何もない環境なので、夕食もホテル内で済ませた僕らは、食後のひとときの慰みにそのホールをひやかしに来た。旅の間のどんな状況に於いても必ず背広にネクタイを欠かさないジェントルマンの海老澤先生が(ここが先生の素晴らしいところなのだが)、若い僕に気を使ってくれたのか、「ホシノさん、ホシノさんもちょっと踊って来たらいかがですか?」と、いつもの上品な物腰で促してくださる。

(サントリー音楽文化展1987 アマデウス 図録)

天上の音楽、モーツァルトの世界的権威がである!

場末のディスコみたいな品のない時代遅れの踊り場である!

ただ僕は天性のお調子者なので、先生がそうおっしゃるなら、みたいなノリで本当に踊り始めた。なんだか先生や名カメラマンにも受けているようだし、まわりの異国人たち(僕が異邦人か…)もヘンな東洋人が踊ってやがるとばかりに視線を投げて来た。いつの間にか汗をかくほどに熱中してしまった。

(アマデウス展終了後、装釘を変えて出版社から発行した書店売り版)

しばらくして先生のいる席に戻った。

先生はテーブルに突っ伏すような格好になっていらした。

しまった。さっさと切り上げるべきだった。ロケマネージャーがなんて軽薄な行動をとってしまったのだろう。世界のエビサワはご機嫌を害されてしまったのだろうか…。

やや間があって、スローモーションビデオを再生するようなテンポで、先生がゆっくりとテーブルから顔を上げた。(お、おこられる)

いや。先生は怒ってなどいなく、むしろ笑顔を作りながら、でもそれは苦笑ととれなくもない塩梅で、絞り出すような、蚊の鳴くような声でこうおっしゃたのだ。

「ホシノさん、やっぱりわたくし、こういう音楽はあんまり得意ではないかもしれません」

(続く)

海老澤先生と僕4(完結編) ― 2012年06月03日 00:33

(サントリー音楽文化展1991 モーツァルト没後200年記念 図録)

海老澤先生のお伴をしたヨーロッパの旅から帰って、僕らは早速図録編集や、ミュージアムグッズのポスター、ポストカード、テレホンカード等の制作作業に取りかかった。さらに展覧会全般の広報活動、CM制作、オープニングセレモニーの進行から、ウィーン学友協会やザルツブルグ国際モーツァルテウム財団から借り受ける国宝級の出展物への保険などの事務作業、実際の展示作業など、ありとあらゆる業務に携わった。

オープニングを含む会期中には、ザルツは「大きな朝食」のアンガーミューラー博士やウィーン学友協会の学術部長らが立ち会いに来日した。海老澤先生、そしてアンガーミューラーやオーストリア駐日大使や主催のVIPがテープカットするセレモニーは僕が台本を書いて現場進行もした。

関連イベントとして展覧会期間中にサントリーホールで開催されたマーラーのシンフォニーの演奏会や、海老澤先生を中心に、マーラーゆかりの指揮者、故朝比奈隆さん、作曲家の三枝成彰さんらを招いたシンポジウムのディレクションもした。

とある日は皇太子殿下が来場されることになって、SPを伴い「赤坂御所を何時何分何秒発、どこぞの角を何時何分何秒に曲がり、このエレベータの右から何番目で時何分何秒に昇降」みたいなものものしい戒厳令のような状況下、出展物をひとつひとつマンツーマンで皇太子にご説明し館内をまわられたのも海老澤先生だった。

海老澤先生にお供し、ザルツブルグで「大きな朝食」に加えさせてもらった前段の旅があったことが、どれだけそうした諸々にプラスに作用したことか。

1989年4月4日からの会期中は毎日サントリー美術館に詰めて、一日二回会場内で行われる生演奏のアテンドや、基本的な運営作業、入場者数の把握やグッズ販売、その売り上げ管理などに追われた。日常の広告代理店業務と別個にである。

旅から半年後の1989年5月、1月半続いた展覧会最終日、並みいる内外のVIPに交ざって、僕はフェアウェルパーティに出席させていただいた。帰国以降のさまざまな場面を考えれば、旅の最中の「大きな朝食」や「チェコのディスコホテルの一件」が、いかにそれぞれの立ち位置を度外視した破格な出来事であったかを思い知らされた。

けれどパーティの席上、参列者の中で明らかに格下な僕にまたしても気を使い、世界のエビサワが話しかけ、VIPたちに水を向けてくださった。「ホシノさん、ホシノさんもよくがんばりましたね。縁の下の貴方の活躍なくして、この展覧会の成功はありませんでしたよ。欲を言えば、ホシノさんはもう少し語学(ドイツ語も英語も流暢にお話しになる先生に!)を勉強するといいですね」

(あ、はい、ブイヨン・ミト・アイ!)

その翌日、展覧会場の撤収中に僕はストレス性の急性胃腸炎と過労で緊急入院した。

マーラー展から三年後、僕は当時の会社を離れると同時に所帯を持つことになった。件の展覧会シリーズの10年は、ほぼ僕の在籍期間と重なっていた。社長の来賓挨拶以下、その会社の社員食堂化するのが通例の披露宴に、僕は今後もずっと個人的に付き合って行きたいと思うごくわずかの社員しか案内しなかった。

その時はまだ、その数ヶ月後に自分が北海道民になろうとは、僕自身が微塵も考えてはいなかったけれど。

祝電披露で、倉本聰さんのCM制作で知り合った富良野のくまげらの店主森本毅さんの文面が圧倒的に素晴らしく、かなり僕を危うくしていた。それを隠すために能面になって続く電報を聞いていると、しばらくして耳に入って来た言葉_。

「ホシノさん、あなたと一緒にヨーロッパへマーラー詣でに行ったことが思い出されます。これはささやかな

わたくしからのお祝いです。おめでとう」

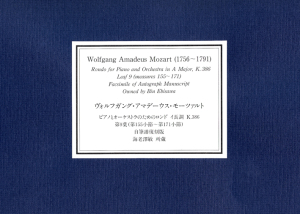

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

ピアノとオーケストラのためのロンド イ長調 K.386

第9葉(第155小節〜第171小節)自筆譜復刻版

海老澤敏 所蔵

これで僕はとどめを刺され、ひな壇の上で完全に駄目になった。

隣のひとをさしおいて、かっこ悪いっちゃない。

いや、それから20年以上経った今これを書いていて、突然、鼻の付け根の奥のあたりが渋いようなぬるいような危ない感じに襲われてしまっている。画面が滲んで来る自分がいる。

2007年6月2日に帯広で開催された北海道モーツァルト協会『祝祭モーツァルト(帯広とかちプラザ)』をひょんなことからお手伝いをした際に、実にお久しぶりに先生と秘書の渡辺千栄子さんにお目にかかった。

その再会のお陰で、2008年3月28日にホテルオークラで開かれた『海老澤敏先生の文化功労者顕彰をお祝いする会』にお招きいただき、飛行機に乗って会場のホテルオークラに飛んで行った。

それらの時も、あのフェアウェルバーティ同様、顔ぶれからして明らかに場違いな自分自身を自覚するのだけど、直截言葉を交わさせていただく以前に、遠くから先生の姿を目にしただけで、今と同様に鼻の付け根の奥のあたりが渋いようなぬるいような危ない感じに襲われてしまうのである。

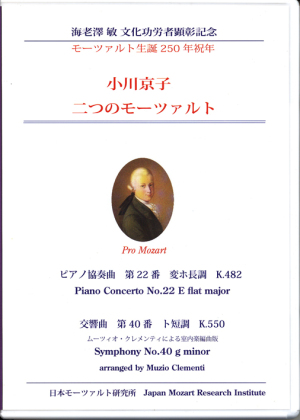

そのお祝いの会の際の参列者への記念品がCD『モーツァルト生誕250年祝年 小川京子 二つのモーツァルト』だった。そうして6月3日日曜日の札幌コンサートホールKITARA 小ホールのプログラムは、

『小川 京子 Piano Recital 〜リラの花咲くときに〜』(16時〜)

海老澤先生がプレトークでステージに立たれるという。

先生の奥様の小川京子さんは、いまやわが町となった小樽のご出身であることを、お目にかかって四半世紀経って先日別の方から教えていただいた。恥ずかしながら、僕は知らなかった。なんという…。

先生、明日、KITARAへ。

(終)

六月の追想。 ― 2012年06月30日 22:50

強面の役者さんの役域をグッと広げた意味において、「北の国から」のあの役に地井さんを起用した倉本聰さんの功績は大きいと思う。その延長線上に「地井さんぽ」もあった。むろん、本来の人間地井武男の人柄なのだろうけれど。

地井武男さんは俳優座の第十五期生だったという。

俳優座というと思い出すことがある。

僕の敬愛する仲代達矢さんは俳優座養成所の第四期生で、佐藤慶、佐藤允、中谷一郎、宇津井健さんら、錚々たる顔ぶれが同期である。

僕の母は女学校時代に演劇にどっぷり浸かっており、高校の全国大会みたいなものに出場するレベルだったらしい。当時慶応大学の浅利慶太(劇団四季)さんが審査員を務めていた、と母から聞いた記憶がある。

あまりにも家が貧しくて、役者の道を諦めて就職したのだけれど、卒業後、母は俳優座養成所の試験を受け、実は合格していた。そのまま通っていれば仲代達矢さんと同期だった。

その母ももういない。

六月六日は僕が北海道に移り住んでから一番たくさん仕事をご一緒したデザイン会社と印刷所を経営していた S さんの命日だった。

絵に書いたような病院嫌いで、体調不良を半年以上も放っておいた挙げ句、入院してわずか三ヶ月で逝ってしまった。四年前のことだ。

一度は退院して来て、彼の事務所で点滴を背負った状態で二人の企みを打ち合わせした。

最後のホスピスを見舞ったとき、眠っているようなので枕元で奥さんと会話していたら、いつも人を食ったような冗談ばかり言う明るい S さんが突然の大声で、「ホシノさん、ちゃんと聞いてるからねー、ごめんねー、今日はね、今日は駄目なんだ、ごめんねー、また来てねー」と号泣した。

亡くなったのはその直後だ。

六月四日は噺家の古今亭八朝夫人の乃里子さんの命日。昨年のその日は一周忌に参列して来た。ちょっとさびいしい法要だった。

一滴も飲まない師匠を尻目に、いつも女将さんと呑んだくれていた。それどころか、師匠の運転で、浅草、上野、赤羽、また浅草…とハシゴしたこともある。

僕の企みで新富良野プリンスホテルのディナーショーに付き合ってもらったときは、主役のいっこく堂さん、共演のマジックの奇才ルーフさん、狂言まわし役の八朝師匠と、出演者全員が下戸なのに、打ち上げの「くまげら」で女将さんと僕ばかり杯を重ねた。

二年前、芸人さんばかりが集まった板橋区の斎場に駆けつけた時。お弔いと露払いが終わって、噺家としての八朝師匠の「同期」であり、何度か酒席もご一緒した立川談四楼師匠に顔を見てやってと促されて棺の前に。

「一緒に動物園に行こうって言ってたのに」と女将さんに声をかけた瞬間、訃報を電話してくれた時も、通夜の最中も不自然なくらいに淡々としていた八朝師匠の顔がみるみるぐしゃぐしゃになって嗚咽を漏らした。

実は翌月、また僕の仕事でお二人は札幌に来る予定だった。乃里子さんのたっての希望で、空いた時間に三人で旭山動物園に行く約束になっていた。

札幌で僕がお願いした仕事の直前、2010年7月、ふたたび上京した僕を八朝師匠は日本橋室町の砂場に連れて行ってくれた。

師匠の師匠、現代の名人と呼ばれた古今亭志ん朝さんがもっとも愛した蕎麦屋。志ん朝さんのいまわの際の願いで、八朝師匠が病床の志ん朝さんに運んだ砂場の蕎麦。そいつをいただきながら師匠は言った。

「世界で一番大好きだった志ん朝師匠が亡くなってもう十年近く経つけど、泣かないでここの蕎麦を食べられるようになったのはようやく最近だよ」

それから師匠は一本の扇子を差し出して「これあげる」と言った。女将さん、乃里子夫人の愛用品。

「い、いいんですか形見の品」

「いいんだよ、形見はいやってほどあるから。星野さんに貰って欲しいんだ」

「ありがとうございます。大切にします!」

「いいんだよ。大切になんかしなくったって」

六月が終わる。

今年は S さんにも、乃里子さんにも会いに行けなかった。だから追想と追悼の想いで長々書いてしまった。そんなこんなで六月はちょっとつらい。

八月は父の二十三回忌だ。

最近のコメント